Rechtssicherheit bei Nachhaltigkeitskooperationen: Neue Spielräume im Kartellrecht für Unternehmen

Die Europäische Union hat mit dem „European Green Deal“ ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele definiert, die eine tiefgreifende Transformation der Wirtschaft erfordern. Diese Ziele treiben einen Großteil der EU-Gesetzgebung voran und prägen die politische Agenda maßgeblich. Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, ihre Geschäftstätigkeiten nachhaltiger zu gestalten.

Ein prägnantes Beispiel für diese Entwicklung ist die EU-Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D). Sie verpflichtet Unternehmen, Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten sicherzustellen. Dies kann in bestimmten Fällen sogar eine Pflicht zur Kooperation mit anderen Unternehmen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beinhalten, um branchenweite Standards zu etablieren oder Skaleneffekte zu erzielen, die für die Umsetzung umfassender Nachhaltigkeitsmaßnahmen unerlässlich sind.

Das Dilemma: Kartellrecht als potenzielles Hindernis („Chilling Effect“)

Das Kartellrecht zielt traditionell darauf ab, den Wettbewerb zu schützen und damit das Verbraucherwohl durch niedrigere Preise, verbesserte Qualität und Innovation zu fördern. Diese primäre Ausrichtung auf den Wettbewerb kann allerdings in Konflikt mit Nachhaltigkeitskooperationen geraten. Das wirft kartellrechtliche Fragen auf: Wie eng dürfen Wettbewerber zusammenarbeiten, ohne „rote Linien“ zu überschreiten? Darf man zum Wohle der Umwelt vielleicht sogar ein Kartell schmieden?

Die strikte Auslegung des Kartellrechts führte bislang häufig zu einem sogenannten „Chilling Effect“: Unternehmen scheuten aus Angst vor Kartellrechtsverstößen und hohen Bußgeldern vor sinnvollen Nachhaltigkeitsinitiativen zurück. Dies lag an einer restriktiven Interpretation bestehender Ausnahmen, einem starken Fokus auf monetär messbare Effizienzvorteile und mangelnden Verhaltensrichtlinien der Behörden. Die Befürchtung, dass selbst gut gemeinte Kooperationen als illegale Absprachen gewertet werden könnten, bremste die Bereitschaft zur branchenweiten Zusammenarbeit erheblich.

Die neue Haltung der Kartellbehörden: Eine Lockerung der Auslegung

Sowohl die Europäische Kommission als auch nationale Kartellbehörden wie das deutsche Bundeskartellamt (BKartA) haben erkannt, dass eine zu rigide Anwendung des Kartellrechts wünschenswerte Nachhaltigkeitsbestrebungen behindern könnte. Diese Erkenntnis hat zu einer Anpassung der Wettbewerbspolitik geführt, die sich in neuen Leitlinien und Gesetzesänderungen manifestiert, um mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen.

Der Wandel hin zur Einbeziehung breiterer gesellschaftlicher Vorteile insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel im Kartellrecht. Die neuen Entwicklungen zeigen, dass die Behörden nun bereit sind, über rein marktbezogene, monetär messbare Effizienzgewinne hinauszugehen.

Was sind Nachhaltigkeitskooperationen im kartellrechtlichen Kontext?

Im kartellrechtlichen Kontext sind „Nachhaltigkeitskooperationen“ Vereinbarungen und Zusammenarbeiten zwischen Unternehmen, oft auch Wettbewerbern innerhalb derselben Branche, die darauf abzielen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies umfasst Aspekte wie Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Reduzierung von Umweltverschmutzung, Vermeidung von Umweltschäden sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und Ökosysteme.

Die rechtliche Definition von „Nachhaltigkeit“ im Kartellrecht ist im Fluss. Während nationale Gesetze sich anfänglich klar auf ökologische Aspekte konzentrierten und soziale Aspekte für die Nachhaltigkeitsausnahme explizit ausschlossen, wenn sie ausschließlich sozial sind, zeigt sich auf EU-Ebene eine Tendenz zur breiteren Interpretation. Die EU-Kommission definiert Nachhaltigkeit in ihren überarbeiteten Horizontalen Leitlinien umfassender und orientiert sich dabei an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, was auch Aspekte wie Arbeitnehmerschutz oder Menschenrechte umfassen kann. Diese unterschiedliche Breite der Definition schafft eine potenzielle Divergenz zwischen nationaler und EU-Rechtsprechung. Es deutet darauf hin, dass nationale Gesetzgeber möglicherweise unter Druck geraten könnten, ihre Definitionen von „Nachhaltigkeit“ im Kartellrecht in Zukunft zu erweitern, um eine größere Harmonisierung mit dem umfassenderen EU-Ansatz zu erreichen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass die „Nachhaltigkeitsausnahme“ je nach Jurisdiktion und Art der Nachhaltigkeitskooperation unterschiedlich angewendet werden kann, was eine sorgfältige Prüfung erfordert.

Neue Leitlinien und Ausnahmen: Mehr Rechtssicherheit für Unternehmen

Die Europäische Kommission hat in ihren überarbeiteten Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV auf horizontale Kooperationsvereinbarungen („Horizontalleitlinien“) erstmals ein eigenes Kapitel zu Nachhaltigkeitskooperationen aufgenommen. Diese Leitlinien bieten Klarheit darüber, wie die Kommission Nachhaltigkeitskooperationen kartellrechtlich bewertet. Sie stellen dabei unmissverständlich klar, dass das bloße Verfolgen von Nachhaltigkeitszielen nicht automatisch vor dem Kartellverbot schützt. Die Kommission betont, dass Wettbewerb weiterhin der effektivste Weg ist, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, aber Kooperationen notwendig sein können, um Skaleneffekte zu erzielen oder den „First-Mover-Nachteil“ zu vermeiden.

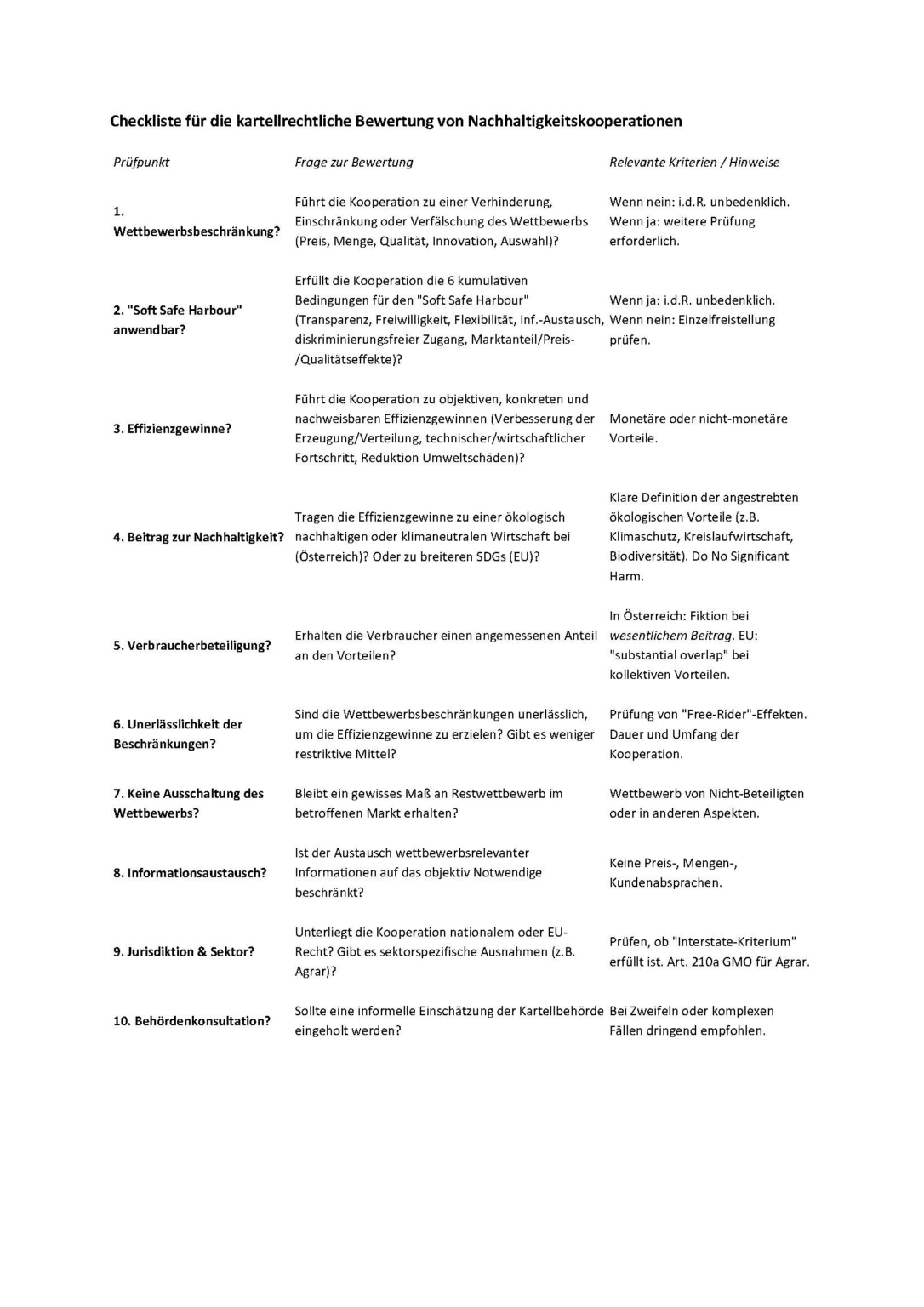

Der „Soft Safe Harbour“ für Nachhaltigkeitsstandards

Kooperationen über gemeinsame Nachhaltigkeitsstandards, die keine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken, sondern lediglich bewirken, können unter bestimmten Bedingungen von einem „Soft Safe Harbour“ profitieren. Dies bedeutet, dass sie als unwahrscheinlich angesehen werden, spürbare negative Auswirkungen auf den Wettbewerb zu verursachen. Für die Anwendung dieses „Soft Safe Harbour“ müssen sechs kumulative Bedingungen erfüllt sein:

- Transparenz und Offenheit: Die Entwicklung des Standards muss transparent sein, und alle interessierten Wettbewerber müssen die Möglichkeit haben, sich am Entwicklungsprozess zu beteiligen.

- Freiwilligkeit und Nicht-Bindung: Die Kooperation darf Unternehmen, die nicht teilnehmen wollen, keine direkte oder indirekte Verpflichtung zur Einhaltung eines Standards auferlegen.

- Flexibilität für höhere Standards: Kooperationspartner müssen frei sein, höhere Standards als die vereinbarten zu entwickeln und anzuwenden.

- Begrenzter Informationsaustausch: Es dürfen keine wettbewerblich sensiblen Informationen ausgetauscht werden, die nicht objektiv für die Entwicklung und Umsetzung des Standards notwendig sind.

- Diskriminierungsfreier Zugang: Der Zugang zum Standard – beispielsweise zur Verwendung eines Logos, wenn die Anforderungen erfüllt werden – muss diskriminierungsfrei gewährleistet sein.

- Keine erhebliche Preiserhöhung/Qualitätsminderung ODER geringer Marktanteil: Der Standard darf entweder nicht zu einem erheblichen Preisanstieg oder einer Qualitätsverringerung führen, ODER der gemeinsame Marktanteil der an der Kooperation beteiligten Unternehmen darf 20 % auf einem von dem Standard betroffenen Markt nicht überschreiten.

Kooperationen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken (z.B. Preisabsprachen), können von diesem „Soft Safe Harbour“ nicht profitieren und verstoßen in der Regel gegen das Kartellrecht.

Möglichkeiten der Einzelfreistellung (Art. 101 Abs. 3 AEUV)

Selbst wenn eine Nachhaltigkeitskooperation den Wettbewerb beschränkt, kann sie unter Artikel 101 Absatz 3 AEUV freigestellt werden, wenn vier kumulative Voraussetzungen erfüllt sind :

- Effizienzgewinne: Die Kooperation muss zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. Dies kann auch nicht-monetäre Vorteile umfassen, wie die Reduzierung von Umweltschäden.

- Angemessene Verbraucherbeteiligung: Die Verbraucher müssen einen angemessenen Anteil an den geltend gemachten Vorteilen erhalten. Dies ist oft der schwierigste Punkt, insbesondere bei kollektiven Vorteilen, die der gesamten Gesellschaft zugutekommen, wie sauberere Luft. Die Kommission verlangt hier einen „substantial overlap“ zwischen den Verbrauchern im relevanten Markt und den Begünstigten außerhalb dieses Marktes.

- Unerlässlichkeit der Beschränkungen: Die Kooperation darf keine Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die nicht unerlässlich sind, um die Effizienzgewinne zu erzielen. Es muss nachgewiesen werden, dass es keine weniger restriktive Möglichkeit gibt, die gleichen Vorteile zu erzielen.

- Keine Ausschaltung des Wettbewerbs: Die Kooperation darf den Wettbewerb für einen wesentlichen Teil der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen nicht ausschalten. Ein gewisses Maß an Restwettbewerb muss im betroffenen Markt erhalten bleiben.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen bei Nachhaltigkeitskooperationen

Wann Kooperationen unbedenklich sind (keine Wettbewerbsbeschränkung)

Unternehmen können Nachhaltigkeitskooperationen eingehen, die in der Regel unbedenklich sind und nicht unter das Kartellverbot fallen, wenn sie keine wichtigen Wettbewerbsparameter wie Preis, Menge, Qualität, Innovation oder Produktauswahl beeinflussen. Beispiele für solche unbedenklichen Kooperationen sind:

- Interne Verhaltenskodizes: Unternehmen einigen sich auf Maßnahmen zur Reduzierung des Plastikverbrauchs in ihren eigenen Räumlichkeiten, zur Senkung des Energieverbrauchs im Bürogebäude oder zur Reduzierung von Papierausdrucken, um das Nachhaltigkeitsprofil der Branche zu verbessern.

- Gemeinsame Datenbanken/Listen: Die Erstellung einer gemeinsamen Liste von Lieferanten, die nachhaltige Produktionsprozesse verwenden oder nachhaltige Inputs anbieten, oder von Einzelhändlern, die Produkte nachhaltig vertreiben. Voraussetzung ist, dass die Aufnahme in diese Liste offen ist, die Teilnahme freiwillig ist und die beteiligten Unternehmen nicht zum Kauf von diesen Lieferanten oder zum Verkauf über diese Einzelhändler verpflichtet sind.

- Aufklärungskampagnen: Branchenweite Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher für den ökologischen Fußabdruck ihrer Konsumgewohnheiten, solange sie nicht zu einer gemeinsamen Werbung für bestimmte Produkte führen.

- Standardisierung: Vereinbarungen zur Standardisierung, sofern die daraus resultierenden Standardisierungsvereinbarungen offen und nicht-exklusiv sind und die Teilnahme freiwillig bleibt.

Zusätzliche Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit einer Wettbewerbsbeschränkung erheblich reduzieren (im Sinne eines „Soft Safe Harbour“), sind Transparenz und Offenheit der Kooperation, ihre Unverbindlichkeit, keine Einschränkung der Leistung oder Qualität der betroffenen Produkte, das Betreffen eines für Konsumenten unwesentlichen Produktmerkmals und das Fehlen spürbarer Auswirkungen auf vor- oder nachgelagerte Märkte.

Umgang mit wettbewerbsrelevanten Informationen

Der Austausch von Informationen zwischen Wettbewerbern muss auf das objektiv Notwendige beschränkt werden, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sensible Daten wie Preise, Produktionsmengen, Kundenlisten oder zukünftige Geschäftsstrategien sind absolut tabu und können zu schwerwiegenden Kartellrechtsverstößen führen. Unternehmen sollten strenge interne Richtlinien für den Informationsaustausch etablieren und die Einhaltung dieser Richtlinien regelmäßig überprüfen.

Bei Zweifeln an der kartellrechtlichen Zulässigkeit einer Nachhaltigkeitskooperation sollten Unternehmen Kontakt mit der zuständigen Kartellbehörde aufnehmen. Auch die EU-Kommission bietet Stellungnahmen an.

Risikominimierung und Compliance-Strategien

Unternehmen sollten Nachhaltigkeitsvorhaben im Einzelfall genau prüfen und möglichst wettbewerbsneutral ausgestalten. „Hardcore-Kartelle“ wie Preisabsprachen können nicht durch Nachhaltigkeitsziele gerechtfertigt werden. Das Spannungsfeld zwischen der Pflicht zur Kooperation nach der EU-Lieferkettenrichtlinie und dem Kartellverbot erfordert eine sorgfältige Abwägung, um Sanktionen von beiden Seiten zu vermeiden. Eine robuste Compliance-Strategie, die regelmäßige Schulungen und interne Kontrollen umfasst, ist unerlässlich.

Fazit

Die Kartellbehörden haben einen Paradigmenwechsel vollzogen: von einer rein restriktiven Auslegung hin zu einem nuancierteren Ansatz, der die gesellschaftlichen Vorteile von Nachhaltigkeitsbestrebungen anerkennt. Dies eröffnet Unternehmen neue Spielräume für Kooperationen, die zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen, ohne gegen das Kartellrecht zu verstoßen.

Die neuen Leitlinien und gesetzlichen Ausnahmen auf EU- und nationaler Ebene schaffen mehr Rechtssicherheit, auch wenn die Komplexität der Materie eine sorgfältige Prüfung im Einzelfall weiterhin unerlässlich macht. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie die neuen Möglichkeiten nutzen, aber gleichzeitig die Grenzen des Kartellrechts genau kennen und einhalten müssen. Die frühzeitige Konsultation mit den Kartellbehörden kann dabei ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die Rechtssicherheit von Nachhaltigkeitskooperationen sein.

Wir beraten Sie sehr gerne rund um Nachhaltigkeit & Compliance. Sprechen wir miteinander!